综述|二次方投票与公共物品

DAOrayaki【摘要】

本文是关于《公共选择Public Choice》专刊中《二次方投票(QV)与公共物品》的介绍,对内容进行的叙述总结具有一定的主观性,并对与QV相关的文献做了综述。

QV是一种投票规则,由我们中的Weyl(Quadratic vote buying. http://goo.gl/8YEO73, 2012)、Lalley和Weyl(Quadratic voting. https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2003531, 2016)在Groves和Ledyard(Econometrica 45(4):783-810 1977a)、Hylland和Zeckhauser(A mechanism for selecting public goods when preferences must be elicited, Kennedy School of Government Discussion Paper D, 70, 1980)等人的早期工作基础上提出,个人通过使用某种货币支付他们购买的投票的平方来购买任意多的投票。对该领域研究历史的理解表明,与经济学家为公共品的集体决策提出的其他近似帕累托效率的机制相比,QV具有独特的实际意义。然而,它面临着一些社会学和伦理学方面的问题,即围绕QV组织的政治体系如何实现抽象理论中的效率目标,以及QV以最简单的形式优化的纯收入最大化的效率定义是否可取。

本卷的论文充实并正式阐述了这些问题,同时也以两种方式提供了重要的回应:提出了这些关切不太可能适用的领域(主要与各种调查研究有关)和QV的版本(使用一种人造货币),这些版本保持了QV的许多好处,同时分散了最重要的批评意见。这项工作既提出了近期应用QV的实际路径,也提出了为扩大其应用而必须解决的一系列研究问题。

确定一种社会需要的集体决策方式可能是社会科学中最古老和最大的未决问题。虽然这是希腊史前研究领域的中心议题,但进展有限。经济学家和社会上的大多数人在市场分配私人物品的可取性上基本上达成了共识。然而,对于几乎所有现有的集体决策和公共产品分配机制,普遍存在着深深的不满和悲观情绪。

也许现有的集体决策程序所隐含的基本问题是,它们依赖于配给原则(即每个人在每场政治竞赛或问题上都被配给一张票),而不是市场交易原则(即个人可以用对自己不太重要的问题的影响力来交换对自己更重要的问题的影响力)。这个会议发表在本期专刊上,从各种跨学科的角度探讨了我们中的一位最近提出的将市场逻辑引入集体决策的方法(Weyl 2012),即二次方投票(QV),以评估其解决这一经典挑战的前景。

本次会议的灵感来自于四十年前发表在《公共选择》上的一篇特刊,其内容是关于另一种拟议的集体决策机制,以其三位发现者William Vickrey(1961)、Edward Clarke(1971)和Theodore Groves(1973)的名字命名,被称为“关键机制(pivotal mechanism)”、“需求揭示过程(demand revealing process)”或简称 “Vickrey-Clark-Groves(VCG)机制”。Tideman和Tullock(1976)认为,这一机制构成了“一个新且更优越的社会选择过程”。尽管最初很乐观,但可以说VCG机制在此后的40年里基本上没有对实践中的集体决策产生影响。我们认为,它失败的一个原因是VCG在实践上的弱点,特别是在共谋和使用金钱的必要性方面,这是特刊作者认识到的弱点,后来在有关机制的实验室实验中也被强调了。本次会议的主要目标是让QV接受类似的审查,并确定它是否存在类似的缺陷,从而限制了其实用价值,或者它是否实际上可以为促进公共利益做出有益的贡献。

这些挑战和VCG的挑战一样,分为两大类:积极方面的问题,即面对潜在的串通或操纵,机制是否按预期运行;规范方面的问题,即QV旨在实现的有效结果是否可取和公正。一些论文充实并界定了这些挑战的性质,另一些论文则描述了可以避免这些问题的QV实施方式和领域。这些论文共同描绘了一幅丰富的图景,其中包括对QV的关注、这些关注并非核心的一系列应用,以及对QV实施的修改,可以更广泛地避免这些关注。从这一叙述中,我们不仅看到了QV在近期内的前景,而且看到了以QV为基础的议程,使其成为在最重要和最有问题的国家和国际领域改善集体决策的基础。

1. 背景

关于该问题的第一篇论文追踪了经济学家对集体决策的研究从第二次世界大战到20世纪80年代末的发展。Beatrice Cherrier和Jean-Baptiste Fleury强调了战后经济学家在处理集体决策问题时反复面临的挫折和失望。在战前和战时,经济学家们基本上要么把注意力限制在实证分析上,要么按照边沁和西德威克的精神,把一套客观的功利主义目标作为既定的目标(Petit 2012)。然而,正如Tuck(2012)所强调的,后一种方法被经济学家所放弃,他们试图在个人偏好中找到功利性的集合,而不是一个更客观的功利性的福利概念。这种努力迫使萨缪尔森和其他“新福利经济学家”在个人偏好中所使用的福利函数缺乏明确的基础。阿罗(1951)对18世纪后期孔多塞侯爵(Marquis de Condorcet)的见解进行了复兴和扩展,认为只要唯一可获得的信息是个人对结果的偏好顺序,这种基础就不可能实现。

阿罗的工作是本世纪中期经济学家对有意义的集体决策的可能性得出的一系列悲观结论中最著名的一个。Bowen(1943年)强调了民主投票中的多数人暴政:例如,多数人可能赞成禁止同性恋婚姻,但如果同性恋婚姻的支持者愿意补偿其反对者,使任何人都不会变得更糟,那么禁止同性恋婚姻将是帕累托无效的。萨缪尔森(1954)证明了搭便车问题(free rider problem)和线性定价(linear pricing)无法实现公共产品的合理供给。其他各种经验性和理论性的结果表明,多数规则的失败是极端必然。

然而,这种悲观情绪被Clarke和Groves在20世纪70年代发现的高效集体决策机制短暂打断。他们的工作最终与十年前Vickrey的工作联系在一起,并激发了人们对使用这种VCG机制或Groves和Ledyard(1977a)提出的替代程序是否能达成满意的集体决策的兴趣。然而,悲观情绪又回来了,部分原因是上文提到的特刊,这些机制的实际意义在很大程度上被专家们否定了,一系列主要与VCG有关的负面实验和理论结果,以及在一定程度上与Groves和Ledyard机制有关的结果,使经济学家对这些机制的应用望而却步。同时,20世纪80年代和90年代放松管制和私有化的加速,以及Alvin Roth关于没有货币的私人市场设计的工作,越来越多地将应用机制设计者的注意力吸引到私人物品问题上。

这些机制到底是什么,有哪些挑战破坏了它们在应用中的合理性?Nicolaus Tideman和Florenz Plassmann在他们的论文中涵盖了QV的知识前史。我们把形式化留给他们,在此简要地口头总结一下这些机制的运作和它们引起的关注。

虽然这一机制可以应用得更广泛,但从二元集体选择的例子中可以看出VCG背后的基本概念。我们以同性恋婚姻合法性的公投为例。每个人

宣布她愿意支付多少美元

来看到同性恋婚姻合法化(正面)或被禁止(负面)。具有最大总支付意愿的备选方案被选中(如果

则同性恋婚姻合法化),而任何具有关键意义的个人,即如果她不参与,结果就会不同,那么她必须支付为了获胜而必须宣布的最低金额。例如,想象一下,如果没有某个人

,支持同性恋婚姻的总支付意愿是50万美元。如果这个人宣布反对的金额为60万美元,那么同性恋婚姻就被禁止了,她必须支付50万美元。而如果她宣布40万美元的反对意见,同性恋婚姻就会被合法化,她就不需要支付任何费用。

人们对这一机制的实用价值提出了许多关切,很多关系到它的复杂性,但本文强调两个我们认为对争论演化方向影响最大的问题,它们最清楚地经受住了时间的考验,Groves和Ledyard在他们对VCG专刊的贡献中清晰地强调了这一点(1977b),并且在QV的讨论中也与此类似。首先,该机制对小规模的共谋或操纵也很敏感。其次,该机制在很大程度上依赖于个人的风险中立性和可利用的无限现金储备。

首先,考虑共谋(collusion)或欺诈(fraud)。假设有两个人希望看到同性恋婚姻被否决,他们都表示愿意支付10亿美元以看到它被否决。假设这个数额大于所有其他个人在选举中的任何可能的边际胜利(plausible margin of victory),这两个人中的任何一个都不会成为关键人物。因此,他们不需要付出任何代价,就能得到他们都渴望的结果。事实上,这种情况是一种均衡,因为没有任何其他个人或阴谋者的动机来改变他们的行为。因此,在VCG中,任何两个人都可以实现他们想要的任何结果,而不需要支付任何费用。VCG对共谋极为敏感,在实验中,这种计划被证明是相当普遍的(Attiyeh等人,2000)。如果一个人可以成功地把自己伪装成两个人,也会出现类似的问题。

其次,VCG导致个人经常不支付任何费用,但也有极少数人支付巨额费用,达到他们愿意支付的全部金额以改变结果。这可能会给面临预算限制(budget constraints)而厌恶风险(risk averse)的个人带来重大挑战,如果收入效应(income effects)起作用的话,问题将最为严重。Groves和Ledyard(1977b)指出,在收入效应起作用的情况下,VCG往往是极其不稳定的,Budish(2011)讨论了这种收入效应可能会给VCG带来的问题,即使是在分配私人物品的简单环境中。

虽然在许多现实世界的环境中,在有相当富裕的个人的情况下,收入效应可以说是很小的(Willig 1976),但正如我们将在下面的第4节中进一步讨论的那样,由于对公平和合法性的关注,以及对贿赂(vote buying)的禁忌,许多人对用真钱来做集体决策深表怀疑。这意味着,至少在最初,有效的集体决策机制的实际实施可能主要是为了允许在相对狭窄的集体选择中进行交易,而不是允许使用普遍适用于私人物品的货币来大量购买集体决策。然而,当贸易范围受到限制时,收入效应就会变得非常强烈,因为每个决策都会消耗总货币的很大一部分,因此VCG基本上就无法执行。

由于这两个原因,Groves和Ledyard对使用VCG进行集体决策的潜力感到绝望,而是提出了一个只适用于连续社会选择的机制,例如对参与者以可分(differentiable)和凹(concave)的方式评价的公共物品的供应水平。我们描述了Groves-Ledyard(GL)机制的一个改进版本,我们认为它能更好地突出其基本特征,并关注单一公共产品的情况。我们还在一个准线性估值的环境(quasi-linear valuation setting)中介绍了这个机制,为了简化论述,所有的价值都可以用美元单位来表示,尽管GL机制的一个关键特征是它可以扩展到允许收入效应和有限预算,正如我们在下面讨论的那样。参见Tideman和Plassman的文章,以获得对原始GL机制的更忠实的表述。

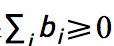

每个个体

宣布她期望生产的公共物品的数量

和她希望对这个公共物品的增量

。如果所有的人都同意这个预期是

,那么这个数量加上所报告的增量

的总和就会被实施,每个人都会支付一些常数(我们将其归一化)乘以她所报告的增量的平方

,并收到其他人支付的平均数额。如果有一个人对预期数额持不同意见,这个人就会受到严厉的惩罚。如果出现了多个持不同意见的人,则再次征集增量。

GL假设有关于偏好分布的完全信息(complete information),因此可以依靠个体报告正确的和相同数量的将被创造的公共物品;我们很快会回到对这个假设的讨论。但现在假设这个条件得到了满足,并考虑在这种情况下规则所产生的激励。

个体

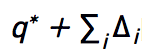

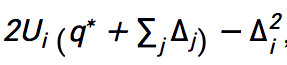

的效用在她控制之下的部分(假设她期望别人是真实的,并且不希望受到严厉的惩罚)是

,其中

是她对公共物品的效用。每个人把她报告的增量提高一点所得到的好处就是公共物品的边际价值

。边际成本是这个增量的两倍

。一个效用最大化的个体会使得边际收益和成本相等,从而把她的增量的大小设定为等于她的边际效用:

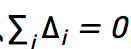

。如果公共物品的预期数量是社会最优数量,那么

,这样规划者将正好实施

。但这个结果意味着

,这是萨缪尔森(1954)提出的社会最优公共物品供给的条件。因此,在增量之和为零的地方,我们已经实现了社会最优分配。

显然,

是公共知识(common knowledge)的假设在大多数情况下是不现实的。一个更现实的程序,以及GL程序的大多数实验性实现,涉及到通过类似拍卖的过程来逐步迭代到发现

。这避免了参与者宣布

的需要,同时保留了他们宣布的

和确定何时达到均衡的规则。Hylland和Zeckhauser(1980)提出了一个类似的想法,但使用一种人造货币来交易多种公共产品,而不是使用用于购买私人产品的相同货币。每个人都可以在每个阶段要求公共产品向量向任何方向移动,但要求的变化的平方之和必须是一个常数。在最简单的版本中,每个人必须选择一个单位长度的向量进行移动,当所有向量的总和抵消时,均衡就会出现。Hylland和Zeckhauser还更明确地讨论了向平衡点迭代的过程。

GL和Hylland-Zeckhauser(HZ)机制引起了一些理论上甚至是实验上的关注,但据我们所知,其并没有在实际中应用。一个重要的原因可能是其复杂性。与VCG不同,这些机制没有为标准投票通常适用的二元集体决策问题提供直接解决方案。从本质上讲,QV将GL的核心观点适用于这种二元语境,其中没有必要进行迭代,因为只有一个决定要做。

在QV中,个体购买对在议问题的投票

(正面或反面)。人们用他们的选票来影响这个问题被决定的概率,而不是影响一个连续的公共产品的水平;因此,QV中的个人不会宣布任何公共产品的水平。决定是按照总票数的方向作出的。其他方面的规则与我们上面描述的GL版本相同。这一变化看起来很小,但却大大扩展了应用的范围。此外,我们上面描述的GL版本包含了HZ的创新元素,并且更加暗示了QV,它共享这两种机制的元素。

QV与GL/HZ之间的最后一个区别是,当信息不完全且需要向最优迭代时,关于GL或HZ中存在的优化策略代理行为的效率,还没有正式的结果被证明。可以很容易地证明(例如,见本卷中Benjamin等人的文章),在有限种群中,这种策略化会导致GL/HZ选择一个非帕累托最优的结果。在一般均衡理论的类似背景下,Roberts和Postelwaite(1976)表明,存在着操纵走向Walrasian均衡的路径的激励因素,尽管这些激励因素在大量人口中消失了。这表明GL/HZ在大种群的战略行为下可能是有效的。然而,这一结果还没有被正式证明,因为现有的分析只考虑了完全信息环境或均衡的最终迭代。因此,在现实环境中,GL/HZ下的战略激励只是猜想。

相比之下,Lalley等人(2016)(LW)证明,随着人口增长,QV实现的福利任意接近标准独立私人价值环境(independent private values environment)的贝叶斯—纳什均衡(Bayes-Nash equilibrium)中的最优。该证明涉及相当详细的统计分析,即使在这种较简单的二元集体决策背景下,这可能是以前的文献中缺乏对GL/HZ的严格战略分析的原因。

虽然GL、HZ和QV之间存在着这些明显的、甚至有些肤浅的差异,但它们都与VCG有着相似的逻辑和一组对比。为什么GL、HZ,尤其是QV比VCG更有实际意义?Tideman和Plassmann的文章中强调的一个原因是透明度:在这些系统中,每个人都知道一个简单的规则,不管其他人的行为如何,她的报告都会变成实际支付,甚至在GL和HZ中,个人只报告一系列的增量,而不是像相应版本的VCG所要求的那样,报告他们对公共利益的全部价值函数;关于简单性的进一步讨论见LW。

然而,本卷中Weyl贡献的重点是这种简单性的近亲:稳健性。让我们回到上面我们强调的关于与Groves和Ledyard相呼应的VCG的两个问题。

首先,虽然共谋对这些机制肯定是有效的,但它的破坏性并不像在VCG下那样大,在VCG下任何两个人都可以在不付出任何代价的情况下获得他们喜欢的结果。相反,在QV下,个人可以通过合谋部分地克服二次函数的凸性而获益。例如,与其用100美元买10张选票,不如招募99个愿意每人支付1美元的朋友,用同样的支出获得100张选票。然而,这是一个相当大规模的欺诈行为,增加的票数要少于欺诈性串通者的数量。在这个意义上,QV下的共谋行为可能不会比标准的一人一票(1p1v)规则下的类似现象——贿远——带来更大的问题。第二,我们将在下文中更详细地讨论这个问题,这些机制可以很容易地在严格的预算限制和巨大的收入效应下实施,因为每个参与者都确切地知道她在选择投票时要花多少钱,在一个合理的大群体中,这些支出通常会很小,因为没有个人可以有很大的影响力。这使得预算受限的个人可以随时计划他们购买的影响力,而不是等待其他个人的选择的不可预测的实现。

Weyl的贡献是研究QV和LW一样,尽管他的方法使用了近似值,没有LW的方法那么完全严谨。他专注于第一个问题,以及其他两个稳健性问题:围绕投票者可用的信息和投票者做出选择的方式(他们的动机和理性)。我们从合谋问题开始,因为这个问题与区分QV和VCG的关系最大。

LW表明,在QV均衡中出现了两种制度。当选举临近时,所有的人都按他们的价值观大致投票,随着人口的增长,这个近似值变得任意地好。当选举没有临近时,几乎所有的人都按其价值比例投票,但有一个极小的概率,“极端主义”的个人买了很多票,以至于他们单方面导致平局的可能性相当大。正是这种极端分子“窃取”选举的风险使其他人继续投票。Weyl的贡献表明,在这两种情况下,共谋的效力和障碍是完全不同的。

当选举临近时,QV下共谋的主要障碍是,要想有效地推动选举,要么需要非常多的参与者,要么参与者购买的票数相对于他们单方面购买的最佳票数来说非常大。这就鼓励了参与者的叛变,并使一个小到足以避免被发现的阴谋不太可能产生很大的影响。

然而,离选举还比较远时,以极端主义行为为目标的阴谋更容易自我强化:因为除非极端主义阴谋形成,否则平局的可能性很小,知道它已经形成的阴谋者有更大的动机去买票,因为他们比其他人口中的成员更有可能成为关键人物。然而,如果人群中的其他人意识到,即使存在这种阴谋的机会,他们也会认为平局的可能性更大。这将导致他们购买更多的选票,并使阴谋部分地自取灭亡。正因为如此,只有相对于人口来说规模非常大,从而有可能被当局发现的共谋集团才会有效。

Weyl还研究了当价值不是从一个固定的价值分布中独立和相同地抽取时,QV的性能。在这种情况下,即使是很大的人口规模,投票的结果也是不确定的。他表明,这种不确定性可能会因为“劣势效应(underdog effect)”而导致一些低效率,例如,选举中可能失败者的支持者认为平局的可能性更大,因此比最受欢迎者的支持者投得更多。然而,这只有在最受欢迎的人仍然是最受欢迎的人的情况下才会发生,因此不会造成严重的无效率。Weyl发现,这最多导致几个百分点的效率损失,而1p1v在许多情况下的低效率高达100%。

最后,他考虑到选民并非基本理论所假设的完全理性和工具性的自动机的可能性,允许选民a)高估自己成为关键人物的机会,b)希望利用投票来表达自己,或者c)部分投票来影响总票数和它所发出的信号。只要这些动机相对于价值的强弱与价值本身不相关,在选举不激烈的情况下,都不会干扰到效率。事实上,这种考虑往往会通过增加投票,从而阻止极端分子,加速向效率靠拢的速度。

然而,当选举接近时,这些动机会引入噪音,导致效率低下。那么,1p1v或QV是否更优越,取决于这种噪音在多大程度上大于QV允许传达的偏好强度的异质性。这与市场经济密切相关,当且仅当个人足够不理性时,配给优于贸易,配给的分配优于市场促成的贸易。

虽然这些结果表明QV对基线分析中一些最不自然的假设的变化具有稳健性,但违反其他假设可能会给QV带来问题,正如接下来的两篇论文所强调的。

2. 积极的挑战

John Patty和Maggie Penn的文章提出了第一组担忧。他们关注的是通过对集体决策议程上的倡议的选择对QV进行纯粹的理性操纵。其担忧是:具有高度分裂性的问题会增加投票的支出,从而产生退还给参与者的收入。特别是对于那些根本不关心这个问题的选民来说,他们对议程上有哪些问题的唯一兴趣是产生最大的收入。这样的议程设置者甚至可能希望使议程上的提案的整体质量变差,只是为了使其更具争议性。

Patty和Penn的一个重要贡献是提供了有限总体中QV的第一个封闭解(closed-form solutions);据我们所知,第一个这样的解出现在Goeree和Zhang(2016)的正态分布零均值的情况下。这使得他们能够以分析方式研究这些问题。然而,这也在某种程度上限制了他们的分析与我们迄今为止所关注的情况完全不同。然而,这也在一定程度上限制了他们的分析对一个与我们迄今所关注的情况完全不同的情况的相关性。QV主要是由Weyl设计的一种机制,适用于相当大的人群,其中讨价还价不太可能导致有效的解决方案(Mailath和Postlewaite 1990)。在大群体中,相对于影响议程所需的工作而言,任何个人收到的退款都很小,因此Patty和Penn提出的担忧不太可能成为决定议程如何制定的主要问题之一。

与Patty和Penn专注于小社会中完全理性模型的精确解相比,Louis Kaplow和Scott Duke Kominers的贡献更少一些形式化语言,而是专注于在非常大的社会中特别会出现的问题,包括具有广泛动机和战略的选民。他们跟进了Weyl偏离纯理性和工具性选民行为的动机,指出这种行为不能说明目前的投票模式,因此QV可能不是一个好的投票模式,也不是1p1v下比较QV的一个好基准。因为在非常大的人群中,成为关键人物的机会必然相当小,纯粹的理性和工具性行为不太可能解释目前的投票模式,这表明在QV下,许多投票可能是由纯粹的工具理性以外的因素所驱动。

然而,Kaplow和Kominers并没有从Weyl所关注的理性人行为偏差的相对受限的角度出发,即假设所有选民都按照一种特定的模式行事,可能有一些与价值无关的严格规定的异质性,而是探讨当不同的选民在其动机和社会结构中存在根本性差异时可能发生什么。例如,他们考虑到这样一种可能性,即许多选民将遵循经验法则(rules of thumb),导致他们购买恰好一票。这可能会降低其他更理性的选民的投票率,减少他们成为关键人物的机会。这可能在很大程度上驱除了理性投票,同时也压低了理性选民的偏好权重。如果这些选民的实质性偏好与其他人群不同,这可能会导致QV下的不良结果,其方式类似于标准投票中的不同投票率。事实上,如果投票不是强制性的,所有这些影响都会更加严重,理性的选民因此可能选择不参加投票。另一方面,如果所有选民都按照启发式方法(heuristics)行事,那么QV的表现可能基本与1p1v相同,因为每个人都会选择购买一张选票。这不会使QV比1p1v更糟,但可能会破坏它的许多好处。

另一方面,如果这些可能的行为与社会运动方面的巧妙策略相结合,其影响可能会更加自觉有害(positively harmful)。虽然在1p1v下,社会运动在不真正改变思想的情况下操纵结果的能力有限,主要限于在投票是自愿投票时鼓励投票,但在QV下,他们可能会试图影响购买的票数。在某种程度上,他们这样做的能力会受到选民偏好的限制,在这种情况下,选票仍然会与价值观大致成正比,但可能会因为社会运动的组织能力而出现偏差,从而影响结果。然而,在某些情况下,社会运动灌输误解、迷信等的能力可能会从根本上破坏QV的结果和效率之间的任何相关性,而这种方式在1p1v下很难实现。在这些情况下,QV可能显著低于1p1v的表现。

也许从Kaplow和Kominers的分析中得到的最重要的启示是,QV在现实世界中的表现很可能不仅仅取决于经济或甚至心理因素,而是取决于围绕它形成的社会学和政治组织。这些组织对于目前基于1p1v的政治安排的实际效果至关重要。当然,如果没有远远超出学者们迄今所做的任何建模,要预测在一个集体决策基于QV概念的社会中会形成的组织和政治结构的性质是相当困难的。因此,如果没有大规模的实验,似乎很难想象能对这些影响形成准确的预测。然而,这样的实验可能是相当昂贵的,特别是如果这些因素最终产生了Kaplow和Kominers所强调的一些极端的消极影响。

尽管如此,重要的是要认识到,这种思辨性的社会学、政治学和心理学方面的担忧可能——而且已经——被用来反对所有的投票改革提案。几个世纪以来,专制政府对民主重组提出了类似的反对论点,他们认为,民主重组可能导致对少数群体的保护甚至比非民主国家更弱,这一点是有道理的。没有任何投票规则可以机械地实施;随着社会对其弱点的了解和对人们如何利用这些弱点的观察,将需要引入法律保障措施。

因此,很自然地,我们要努力确定纠正其中一些潜在危害的方法,以及在这些因素的潜在风险相对较小的领域中测试QV。这将允许一个渐进的实验、学习和改进过程,以允许利用和最终最大化QV的好处,同时控制它可能造成的潜在危害的规模和范围。以下两篇文章的贡献正是针对这一任务的。

3. 应对积极挑战的稳健性解决方案和领域

Sunoo Park和Ron Rivest的贡献主要是针对Weyl的贡献所关注的中心化“攻击”,如共谋或欺诈,而不是Patty、Penn、Kaplow和Kominers研究的 “软”操纵。然而,他们的设计对于在几乎任何情况下建立公众对QV的信心似乎很重要,因此可能是开始面对这些问题的一个重要基线。

投票安全方面的专家Park和Rivest开发了新的协议,这些协议将保护QV选举的完整性(对欺诈的免疫力)和保密性(对共谋行为的稳健性的重要组成部分),可以在物理投票地点或在线投票中使用非常原始和透明的物理技术或使用尖端的加密技术。所有这些方法都有一套共同的目标,根据不同的环境,它们能够或多或少地实现这些目标。这些目标是:

1.?可验证性(verifiablity):任何有足够时间和耐心的公众都可以验证选举是诚实地进行的。

2.?保密性(secrecy):没有人可以知道其他人投了多少票。

3.?对虚假指控的稳健性(robustness against false accusations):在没有发生欺诈的情况下,没有人可以错误地声称欺诈。

4. 可用性(usability):该系统对参与者来说是不难操作的。

为了实现这些目标,Park和Rivest在物理和数字领域提出了一系列聪明的想法,允许选民挑战可能被破坏的系统,而不给他们机会操纵系统或向外人证明他们以特定方式投票。他们还提出了一些规则,精确跟踪必要的信息,以确定总票数和筹集的资金,同时掩盖有关结果贡献者身份的信息,以避免共谋。此外,他们设法将许多(尽管不是全部)这些好处扩展到远程在线调查中。这些巧妙的设计似乎注定要对QV的各种应用产生实际意义,尽管未来研究的一个非常重要的方向是将他们的见解扩展到QV的人工投票货币版本,我们在下面描述的QV在短期内似乎在许多环境中更实用。

Park和Rivest还对可以在QV下使用而不损害其理论属性的退款计划类型进行了有趣的推测性调查。特别是,他们考虑了随机和确定性的退款规则,不仅可以避免给投票者带来扭曲的单边激励,还可以避免可能出现问题的共谋方案。虽然我们怀疑在实践中大多数设计将只采用最简单的方案,如按比例退税或简单地使用所筹集的资金来支付公共项目的费用,但这种对有效可行的边界的阐述为进一步分析提供了一个很好的基准。

Jonathan Masur的贡献对Patty、Penn、Kaplow和Kominers提出的挑战提供了一个更清晰的答案。他描述了一个领域,在这个领域中,QV可以直接应用于当前形式的公共政策选择,而不会引起,或者至少不会引起他们所强调的各种担忧。特别是,他讨论了在经济学和基于经济的机制已经成为标准的情况下,QV的使用:由行政机构进行的收益成本分析(benefit-cost analyses,BCA)。

BCA是常用于健康、环境和安全法规中,自20世纪80年代初以来在确定法规政策方面发挥了关键作用,它利用了三类数据。最扎实的通常是科学数据,这些数据将法规的物理效应联系起来。然而,这些数据是不够的,因为物理效应必须转化为美元价值,才能全面反映收益和成本。这通常是以两种方式之一完成的:要么使用市场上已有的价值(例如,如果一定数量的农田被占用,其占用的价值是农田减少的产出之市场价值),要么使用调查来判断市场上尚未定价的公共产品的价值(例如,拯救一种鲸鱼免于灭绝的价值是多少)。虽然前一种估价的技术有严重的局限性,因为它们只揭示了边际的(marginal)而不是超边际(infra-marginal)的市场估价,但后一类估价的技术更有争议性,可以说没有一种现有的方法得到广泛的支持。因此,Masur把重点放在第二个问题上。

在这种情况下,最常用的技术是所谓的条件估值调查(contingent valuation survey)。在条件估值调查中,受访者被要求对灭绝的成本进行货币估价。然后用报告的平均价值来确定该结果的总成本。麻烦的是,这些调查没有激励人们真诚地透露他们的估价。如果你认为你比一般的受访者更关心(更不关心)环境问题,你就会想大量夸大(低估)你的估价,以使平均数朝着你喜欢的方向发展。参与者的策略性越强,估值报告就越疯狂。此外,正如Hausman(2012)所强调的,即使代理人表面上不采取战略行动,他们给出的回答也是极其奇怪和误导的,受到一系列框架效应和混乱的影响。简而言之,这种方法在很大程度上受到经济学家的质疑。

Masur提出了一种基于QV的替代方法。收益—成本分析员将确定一个成本阈值,该阈值必须通过才能实施相关政策。然后要求受访者参与二次方投票,决定该价值是高于还是低于该阈值,从而有效地决定政策结果。这将给未来的政策中可应用的灭绝价值设定一个下限或上限,决定其部分结果。然而,当该界限不能给出明确的答案时,就必须举行进一步的调查,或者,如果预计会出现许多这样的问题,可以先进行一系列的调查,以缩小估值范围。当必须对多种公共物品进行估值以做出最终决定时,可以举行一系列调查。

这种方法的优点是,与条件估值不同,它给参与者以真实的激励,因为在假设信任行政机构的其他分析的情况下,他们隐含地参与了对相关政策的二次方投票。事实上,我们可以把分配给手头的公共物品的价值的选择看作是一个连续估值的公共物品,由参与者投票决定是否向上或向下移动其价值的界限。这种方法提供了一个有趣的替代途径,即在具有单一公共物品的GL环境中实现效率收敛:与其说个人购买增量的大小,不如说他们可以购买投票,决定任何给定的公共物品的水平是否是应该提供的数量的上限或下限。该程序提供了一个与QV更密切相关的GL版本。

此外,这样的环境对于分散Patty、Penn、Kaplow和Kominers所提出的担忧是非常理想的。首先,它的规模足够大,而且议程是由与所筹资金没有直接利益关系的人明确设定的,因此很少有人担心全民投票是为了从受访者那里榨取金钱。其次,由于受访者的数量相对较少,受访者很可能是关键人物,不太可能将调查回应与他们在投票之上的标准预想联系起来。因此,Kaplow和Kominers关注的启发式行为不太可能成为一个问题,尽管Weyl认为的那种有限理性和表达动机仍然可能出现。第三,也许是最重要的,利益集团很难围绕这种调查的结果进行组织,因为他们不知道谁会参与,也不知道什么时候参与。因此,在这些其他问题得到解决之前,BCA似乎是QV在近期内最有前景的大规模公共政策应用。

4. 规范性挑战

我们在上面讨论的对QV的关注涉及到它在实践中是否有可能实现使总体支付意愿最大化的结果。Ben Laurence、Itai Sher和Josh Ober的文章中提出的另一组问题是,这是否是一个理想的结果,以及它所实施的结果本身是否是判断使用QV进行集体决策的合法性的充分依据。

Laurence和Sher研究了在什么条件下,总支付意愿(WTP)最大化的结果是总效用最大化的结果,以及在什么条件下,由1p1v实施的大多数人的偏好可以实现更多的社会理想的结果。他们强调的WTP最大化结果的基本弱点是,WTP与个人从集体决策中体验到的效用收益不一样。相反,它是(大致)该效用收益与该个人的货币边际效用的比率,而货币边际效用随收入下降。因此,WTP最大化的结果过度强调了富人的偏好,因为他们有能力购买更多的选票。如果所有的人都有相同的财富,或者对有关问题的偏好与财富的边际效用不相关,那么,WTP最大化的结果也会使社会福利最大化。然而,如果一个问题沿着收入线两极分化,那么WTP最大化的结果可能不如其替代方案,而后者又可能被1p1v所选择。因此,在本分析中,QV和1p1v的相对优势在于,给定财富的偏好异质性或财富异质性驱动WTP的异质性是决定QV和1p1v在实践中所面临的一系列问题上的分歧的更重要因素。

这种一般性的论点是我们听到的最常见的反对QV使用的形式,最初由Weyl描述,并由我们在Posner和Weyl(2015)提倡。虽然原则上我们承认这些担忧的力量,但我们认为,在实践中,它们不太可能成为QV的好处的非常重要的平衡点,原因有几个。首先,QV可以与其他改革结合起来,以补偿较不富裕的人的任何损失,并使财富分化的问题不那么重要。我们在即将出版的一本名为《激进的市场》(Radical Markets)的书中提倡这种耦合(与一种让大多数财产成为共同所有的制度)。第二,我们的社会奖励财富的积累,因为它产生了税收和其他社会溢出效应(如就业),尽管它也导致了不平等。我们认为没有理由不将这一政策扩展到至少一些集体决策中,例如关于当地公共产品供应或分区政策的决策,即使不涉及宪法设计或再分配等最基本问题。最后,对于富裕的选民来说,投票可以变得更加昂贵,也许可以按其应税财富或收入的百分比来定价,而不是按绝对美元计算。虽然Laurence和Sher认为这将是复杂和具有政治挑战性的,但我们认为这并不比实施任何其他基于收入的税收更困难,而且肯定比首先获得QV的政治支持更有挑战性。

然而,我们承认,大多数人认为这些论点没有说服力。更糟糕的是,Laurence和Sher以及Ober都指责QV无视更基本的公平和合法性意识。Laurence和Sher认为,民主的合法性要求公民有平等的机会来影响政治结果。标准1p1v满足了这一要求,因为从表面上看,它平等对待个人。另一方面,QV本质上给了富人更大的影响机会。因此,QV在民主上是不合法的。

然而,我们要指出的是,QV比1p1v更有效地关注了许多重要的价值观。其中之一是言论自由和集会自由原则中所体现的重要性,即允许个人选择他们希望表达政治观点的力度。最高法院最近的裁决肯定了允许非常自由地使用私人资源进行政治参与的重要性,即使这可能意味着个人参与政治的能力不平等。正如Hirschman(1982年,第104页)所说,“‘一人一票’的规则使每个人在公共决策中享有最低限度的份额,但它也设定了......最高限度或上限;例如,它不允许公民登记他们持有各自政治信念和意见的不同强度。”QV通过允许个人真实地表达这种强度,扩大了个人参与政治进程的自由。即使这种增加的自由可能会被QV所允许的较少的平等所抵消,但在我们看来,将其排除在平衡之外是一个基本错误。

Ober提出了一系列相关的主张,但与Laurence和Sher采用的那种绝对自由主义立场相比,他更多地借鉴了投票的社会意义及其在古典希腊传统中的根基。首先,Ober认为,对于许多政治问题,公众中的所有个人都有平等的利益。他强调国防和安全就是这样一个领域。他认为,在这样的领域,QV不能适用,因为它涉及到不同的偏好强度的聚合,而这些偏好强度在许多共同利益的问题上本质上是相同的。这种说法让我们感到难以置信,主要有两个原因。我们很难想象在任何问题上的利益真的是相同的。即使在国防问题上,个人也可能在所涉及的价值观上有根本性的不同(暴力和干预另一个国家事务的适当性,财产的价值,外国应该被视为威胁的程度,等等)。正如Mouffe(1999)在她对审议式民主的经典批评中所说,存在任何完全共同利益的概念来自于对多元社会中可接受的政治观点的极其狭隘的理解。

此外,与1p1v不同的是,QV不仅允许表达不同程度的兴趣,还允许表达不同程度的专业知识和对问题的了解。因此,当个人和问题的专业程度不同时,人们可能期望它在这种共同利益环境中比1p1v表现得更好。事实上,Ober(2013)明确指出,在共同利益环境中,重要的是在专家的相关专业领域,对他们的观点给予更大的权重,而不是对非专家的权重。虽然Ober提供了各种客观和基于投票的手段来得出这些专业知识的权重,但QV可能为个人提供了一种激励兼容(incentive-compatible)的方式来揭示他们自己的专业知识。事实上,在一个纯粹的共同利益环境中,QV总是优于1p1v(至少在最好的情况下),因为它允许每个人表达更多的东西,此外,共同利益投票的帕累托主导均衡总是在投票语言允许表达的限制下使社会福利最大化(McLennan 1998)。然而,由于在这种情况下会出现复杂的博弈论问题,至今没有对部分共同利益和不同信息背景下的QV进行正式分析(Federen和Pesendorfer,1996,1997,1998)。因此,目前在Ober感兴趣的环境中,QV相对于1p1v的优点更多的是提示性的,而不是确定的。然而,在此基础上说QV根本不适用似乎很奇怪;正如Weyl的稳健性贡献所强调的,简单的机制在许多环境中往往是有用的,超出了用于激励它们的形式化模型。

第二,Ober认为,QV不符合给予所有个人平等尊重的民主理念,违反这一条件可能导致内乱和政治不稳定。我们在此再次与Ober有两点不同。我们对1p1v规则的表面平等主义是否具有Ober赋予它的权重表示怀疑。历史上有很多形式上的平等主义规则,如“隔离但平等(separate but equal)”,产生了明显的非平等主义后果,当被形式上的非平等主义规则取代时,如平权行动,既促进了平等承诺,也更清楚地证明了平等承诺。虽然我们不能在此明确论证QV在效果上会更平等(关于这一点,见Posner和Weyl 2015),但我们确实发现,基于QV未能在影响上完全执行平等而初步拒绝QV的做法过于迅速。此外,我们注意到,Ober本人在其关于专业知识加权的工作中似乎赞同这一观点(Ober,2013)。然而,在这项工作中,他依靠同行的尊重或一些客观的专业知识权重来确定个人意见在聚合中应该如何加权。令我们震惊的是,相对于这套外部权重,QV得出专业知识权重的方式,基于个人愿意牺牲资源的表达,例如,在一个共同感兴趣的问题上,实际上更清楚地证明了这样一种可能性:无论声誉如何,任何个人都可能在一个特定的问题上成为专家。也就是说,在加权投票方案中,QV是最平等的,它允许自我,而不是外部,表达专业知识的权重。

第三,Ober认为,通过将金钱以某种形式引入政治进程,QV可能会消除对其在任何论坛上使用的所有限制,从而鼓励系统外的贿选和共谋,这将破坏QV的运作,问题非常严重。虽然QV在一定程度上抵御共谋行为,正如Weyl所展示的那样,而且使用Park和Rivest的巧妙方案会更强,但对规则的操纵普遍扩大无疑会损害QV的运作。是否有可能在QV周围建立一种反对共谋的文化,就像民主国家反对贿选一样强大,还有待观察。也就是说,大多数市场经济国家对市场竞争者之间的共谋行为有相当强的规范。也许这种精神可以扩展到QV。这又是一个重要的社会学问题,就像Kaplow和Kominers提出的那些问题,只有在小规模的QV实验过程中才有可能解决。

5. 应对规范性挑战的稳健性解决方案和领域

Laurence,Sher和Ober都发现使用人造货币的QV版本可以在多个决策中传播,即使在大规模的政治选择中也不会引起异议。这也是我们在学者和公众中经常遇到的反应。因此,我们猜测,在近中期内,QV的大多数应用可能会使用人造货币,允许在确定的集体选择集之间进行相对狭窄的权衡,而不是在私人和公共物品之间进行交换。

这种应用也避免了我们在第2节中讨论的大部分问题。因为在这些版本的QV中没有使用真钱,所以不存在为了获得退款而操纵议程的动机。此外,由于所有人造货币的使用都是在关键机会较低的问题上,而且大多数选民会用尽他们的预算,这似乎是合理的(我们将在下文进一步讨论)——关于一些选民被利益集团诱导投票超过理性的担忧似乎不太可能造成重大问题。也许是因为他们避免了一系列的反对意见,本卷中的三篇文章正是关于这种类型的应用。

Daniel Benjamin,Ori Heffetz,Miles Kimball和Derek Lougee的文章奠定了理论基础。它讨论了HZ机制,他们称之为归一化梯度递增(Normalized Gradient Addition,NGA),以及它与QV的关系。我们在第一节中的一些讨论来自于他们的分析,尽管我们在一些细微的方面与他们的解释不同。特别地,他们确定了QV和NGA可以被看作是彼此的应用或调整的方式。

为了理解这种关系,首先需要定义什么是 "人造货币的QV"。我们不知道究竟应该把这个概念归功于谁,因为自QV提出以来,在各种文献中都有讨论,但也许第一个扩展讨论是我们的(Posner和Weyl,2015)。其基本概念是,如果有多个问题需要投票,每个选民可以在每个问题上购买她想要的票数,但有一个约束条件,即她的票数的平方之和等于一个常数(也许是同一个常数,如果我们希望对不同的选民实行平等主义)。Benjamin等人将这一概念扩展到具有连续公共物品的情况,使连续公共物品的变化(其增量)与总票数成正比。然后,他们将其与NGA联系起来,在NGA中,每个人都报告一个他们想沿着公共物品移动的向量,这些向量被归一化(它们的长度被缩短或延长为标准的欧几里得长度一),加起来,公共物品就沿着这个加起来的方向移动。只要QV预算相等,这些机制都是一样的,因为欧氏长度是由每个维度的长度平方之和决定的,所以用尽相等的QV预算与表达一个规范化的向量是一样的。

然而,正如Benjamin等人所强调的那样,人们对QV的这种表述的分析远远少于对有货币的基本二元决策版本的分析。即使有一系列二元决策,我们也不知道Lalley和Weyl关于效率的某些版本的结果是否会延续到有一系列公民投票的环境中,这些投票是用人造货币进行交易的。如果他们这样做了,那就必须基于一些更狭义的公共产品中的帕累托效率概念,因为这样的结构不允许外部贸易;然而,即使是这种更有限的主张也没有被分析过。

正如Benjamin等人所指出的,关于连续商品的设定使事情变得更加微妙。一种可能性是像HZ那样,考虑一个动态过程,在这个过程中,机制被反复应用,采取小步骤,以达到所有矢量抵消的均衡。在这种情况下,即使使用真金白银,也不存在对以下情况的分析:也许在大人群中,操纵这一收敛过程的激励很小,或与实现(帕累托)有效结果的社会利益大致一致。另一种可能性是只应用该机制的一个步骤,正如Benjamin等人在他们的贡献中所描述的那样。然而,如果这样的步骤非常小,它就没有什么好处,如果它不是非常小,它就有可能进入允许的政策的极限,或者在增量中效用的线性所基于的局部近似的失败。简而言之,虽然NGA/HZ机制很吸引人,有基于QV现有结果的强大动力,但我们对它的理论知识仍然相当有限。

尽管形式上的理论并不完整,但本期特刊的最后两篇文章考虑了QV的更多实际部署。第一篇是由Posner和Nicholas Stephanopoulos撰写的,直接接受了Laurence、Sher和Ober提出的挑战。特别是,他们考虑了在美国的选举中基于人工平等分配的货币的QV(他们称之为“调整QV”或mQV)的实施。他们的分析以两种方式解决了Laurence、Sher和Ober的担忧。首先,它提出了一种大规模实施QV的方法,Laurence、Sher和Ober的反对意见并不适用,他们对这种方法公开表示同情。其次,本文的大部分内容都是在分析这种实施方式将在多大程度上促进激励QV的福利主义目标以外的价值,即竞争、参与、少数人代表和个体自由的目标,这些目标的法律基础与Laurence、Sher和Ober为批评基本QV而援引的非功利主义价值有关。

在Posner和Stephanopoulos的设想中,所有选民都会被分配到人造货币,比如在18岁的时候,他们会收到一些定期补充的货币持有量。这种货币可用于美国任何一级政府的任何选举,在一系列问题上以二次方方式购买选票,如公民投票、地方选举和全国选举。虽然Posner和Stephanopoulos概述了这个系统如何运作,但他们留下了许多细节有待确定。货币的持久性如何,补充的频率如何?选举制度将以何种形式与这个定期补充的银行互动(例如,立法者将在单人区或全体中选出)?立法者自己是否会在立法谈判中使用QV?

相反,他们的文章大多集中在两个问题上。首先,这样一个系统,如果对这些细节进行一些配置,是否符合宪法?第二,它在多大程度上会促进司法认可的价值,而不是社会福利。关于第一个问题,他们认为,虽然在美国选举中使用真金白银的QV会引起非常大的实际问题,但mQV几乎不会带来任何宪法问题。在他们看来,mQV丝毫不会损害经济上贫困的人行使选举权的能力。事实上,mQV有令人信服的好处,最高法院可能会承认它是对大多数潜在的宪法反对意见的一种平衡。最重要的是,与1p1v的原则有关的、似乎会造成严格意义上的更大宪法问题的投票制度,在过去得到了最高法院的支持。特别是,尽管理论上(Mueller 1973, 1977; Laine 1977)和经验上(Haley and Case, 1979)发现这种制度会导致个人把所有的票都投在一个问题或种族上,从而比在mQV下更严重地违反1p1v,但累积投票制度还是得到了支持。此外,Posner和Stephanopoulos认为,在某些领域,如初选,甚至不会出现对适用mQV的这种最低限度的担忧,因为这将是政党而不是政府的职权范围。

因此,Posner和Stephanopoulos的大部分贡献集中在QV将在多大程度上促进围绕选举的非福利主义价值观。首先,他们认为mQV可以通过降低选区不公正划分的有效性来提高选区的代表性。因为QV考虑了偏好的强度和方向,所以政党构建对自己有利的选区是危险的,也可能是无效的。因为强度可能会因选举而变化,政党将面临失去控制的巨大风险,即使他们成功了,也可能在这些强度较低的地区选出更温和的候选人。第二,他们认为mQV可能会增加选举的竞争性,或至少增加这种竞争性的不可预测程度和不同时期的变化,因为它包含了地区内党派关系之外的额外的不确定变量。这可能会导致更大的流动率和问责。

第三,他们考虑了mQV对少数派代表的影响。因为mQV允许少数群体表达他们的政治偏好,这与他们的规模不成正比,mQV将允许他们至少偶尔赢得与多数群体的斗争,支持他们强烈支持的候选人或反对他们强烈反对的候选人。在由大多数非少数派选民组成的地区,这很可能导致更多的少数派代表。然而,在“少数派占多数”的地区,情况可能相反。因此,虽然QV可能会帮助少数派选民获得他们最看重的利益,但它不一定或总是直接促进少数民族代表。这突出了Posner和Stephanopoulos论点的一个更广泛的主题。QV经常促进非福利主义目标,但其程度是这些非福利主义目标与福利主义目标相一致,特别是在不确认非福利主义目标就会失去最大福利的情况下。因此,它对这些目标本身的影响可能只是轻微的积极作用,但如果它们被视为最终旨在实现更广泛的福利收益的附属目标,如保护有价值的利益,而不仅仅是少数派的字面代表,则可能是非常积极的。

第四,Posner和Stephanopoulos认为,“质量控制”提高了选民从投票中获得的价值,因此有可能提高选民的投票率、参与度和对选举权的有效利用。这与Kaplow和Kominers的论点截然相反,他们认为,由于投票过程的复杂性,QV可能会引起“头痛”,从而阻碍了投票。显然,一个不同之处在于mQV不涉及真正的金钱,但不清楚这是否会提高或降低复杂性。正如我们很快讨论的那样,现有的关于参与mQV系统的经验证据似乎并没有显示出在某一方向上的强烈效果,但这些结果是在个人不直接影响结果的情况下。这表明,QV令人头疼的可能性不大,但在QV被部署到更高风险的环境中之前,很难知道Posner和Stephanopoulos关于更多参与的说法是否成立。

最后,Posner和Stephanopoulos提出,QV除了鼓励竞选活动更多地关注偏好强度的变化外,实际上还可以为公共财政提供一种新的方法。他们认为,可以实施一个对竞选捐款征税和/或补贴的制度,使候选人收到的金额与捐款的平方根成正比,而不是与这些捐款成线性比例。这样的资助计划既具有QV本身的一些福利,又有助于解决目前存在的对腐败和行使言论自由能力的不平等的一些担忧,因为它将导致小额捐款的放大,同时抑制大量捐款的影响。这个系统,至少在征税的形式上,无疑会面临严重的宪法挑战。然而,作者提供了另一个例子,说明QV远不是Laurence、Sher和Ober所说的不平等的载体,它实际上可能促进更平等的政治进程。

虽然Posner和Stephanopoulos的愿景使得社会可接受的QV形式可以大规模部署,但似乎即使是mQV也有可能在多年后在选举中首次亮相。在这段时间里,我们一直在努力在私营部门更有限的范围内使用mQV,以实验、学习和改进,并创造经济价值。这种实际部署的工具是集体决策引擎(CDE),这是一家我们与凯文-斯拉文共同创立的新公司。CDE制作了专有的软件,通过用户界面“weDesign”来实现mQV,事实证明,即使是那些教育程度非常有限的参与者,也很容易成功驾驭。CDE正在将这一软件用于各种私营部门的应用,但我们的主要重点是对确定个人真实偏好已经存在强烈需求的领域:投票和市场研究。

本卷的最后一篇文章,由David Quarfoot(我们的前首席数据科学家)、Douglas von Kohorn(我们的工程主管)、Kevin Slavin、Rory Sutherland(与CDE没有关系)、David Goldstein(我们的前首席执行官)和Ellen Konar(一名顾问)撰写,报告了我们首次在实地大规模部署mQV的结果。除了所获得的具体结果外,他们的工作也很有意义,因为这是我们所知道的第一次为实质性研究和社会目的部署任何形式的QV,而不仅仅是在实验室(见Goeree和Zhang Forthcoming)或教室(Cárdenas等人,2014)。因此,它提供了对任何形式的QV是否能提供实质性应用价值的第一个测试。

该应用的动机是考虑weDesign是否提供了一种有用的替代方法,以替代在调查中使用标准的李克特量表来激发偏好强度。在这种方法中,参与者被要求在(通常)七分制的范围内表达从强烈反对到强烈同意的意见。虽然李克特量表有着悠久的历史,但它的一个重要和一贯的局限性是,它不能很好地分离出具有非常强烈偏好的受访者的意见,因为这些受访者往往在量表的两端“top-coded”,导致偏好分布呈现出不自然的W形(Hamilton,1968)。我们对QV的部署是基于这样的期望,即通过使极端意见的表达不仅具有成本,而且具有不同的成本(由于成本的二次性),我们将在所有强度的范围内恢复一个更丰富的受访者偏好强度的画像。为了做到这一点,Quarfoot等人基于10个最近的政治敏感问题对美国人进行了调查,并将参与者随机分配到不同的小组,要求他们使用Likert、weDesign或两者都表达自己对这些问题的看法。

Quarfoot等人报告的第一个发现与Kaplow和Kominers对QV头痛的担忧有关。Quarfoot等人发现,被随机分配到weDesign部门的参与者的调查完成率与被分配到李克特和李克特-weDesign联合部门的参与者没有区别;都是开始调查者的三分之二左右。他们还发现,weDesign的参与者比被分配到李克特的参与者多花了大约三分之一的时间参与调查。此外,他们还发现,这些时间是用来修改已经考虑过的提案的票数分配的,这表明在参与weDesign调查的过程中,有更多的思考。这些研究结果表明,Posner和Stephanopoulos希望QV能够创造更大的参与度和投票动机的想法似乎得到了一些有限的支持,QV令人头疼的想法似乎被驳斥了,至少是暂时性的。这些结果还表明,从纯粹的实践角度来看,weDesign可以成功地收集一组响应。

第二个发现是,weDesign在很大程度上完成了用钟形偏好分布取代W分布的目标,避免了对偏好的顶层编码(top-coding)并梳理出它们的完整分布。这可以从两种方法下的响应直方图中看出。更有趣的是那些在李克特方法下对所有或几乎所有问题都给出非常极端的回答的人的回答变化。这些受访者在weDesign下表现出了广泛的行为:有些人在所有问题上都表现得很强势,而另一些人则将他们的预算过多地分配给某个问题。这些更细粒度的偏好是反映了李克特遗漏的有意义的信息,还是仅仅反映了方法本身施加的约束,现在还不那么明显。

Quarfoot等人的第三个发现旨在提供一些证据来解决这个问题。他们要求受访者在调查的最后指出他们希望得到更多信息的问题。鉴于调查还要求提供电子邮件地址,这可以被看作是对该问题采取行动的代表,因为他们有理由期待收到更多的信息。Quarfoot等人发现,在weDesign中投出的票数,即使是在通常由李克特编码的人指定的级别内,也能继续对点击该方框的概率提供重要的预测价值。虽然这肯定是一个不完美的代理,但这一发现表明,weDesign对特定问题的强烈支持者或反对者的偏好强度提供了一些有意义的信号。

最后,Quarfoot等人发现,在两种方法中,使用不同调查设计的群体的意见在极端的顶部编码范围之外相当一致。也就是说,除了那些意见非常极端的人之外,weDesign对所有受访者的意见都给出了类似于李克特的画像。然而,在那些持极端观点的人中,WeDesign所揭示的一些信息似乎与李克特所隐藏的普遍的直觉相一致。例如,虽然李克特暗示西班牙裔和非西班牙裔在驱逐非法移民方面持有相同的观点,但weDesign的调查显示,在偏好分布的极端尾部存在明显的差异。更多的非西班牙裔人强烈支持驱逐出境,更多的西班牙裔人强烈反对,但这种差异被李克特的顶部编码所掩盖。另一个有趣的发现是,李克特意味着不同党派力量的民主党人对妇女薪酬平等的意见分歧更大,而在WeDesign下,无论党派力量如何,民主党人对这个问题的偏好强度都相当一致。这一发现与薪资平等是一个强烈表明社会承诺的问题相一致,但不是受访者愿意牺牲对他们来说更重要的问题的影响力。

总而言之,对于调查参与者来说,weDesign似乎是一个实用的、有吸引力的、发人深省的工具,它揭示了李克特所隐藏的关于极端受访者偏好的一些额外信息,同时又保留了李克特在比较温和的受访者中的信息内容。这一结果表明,在极端个体的偏好对决定政策立场(如在一个分裂的国家中试图达成妥协)或产品设计(如试图避免基于集中反对的产品失败)非常重要的领域,WeDesign可能会以有限的成本提供重要的附加价值。在其他情况下,如果那些不那么热心的人的意见的总体分量更重要,那么weDesign的好处可能就会少一些。因此,weDesign的实用性在很大程度上取决于与极端支持或反对的强度有关的案例数量,目前CDE正在通过weDesign的一些应用来探索这个问题。

Quarfoot等人的测试中还有一个令人鼓舞的结果与Masur的贡献有关。虽然Masur提议使用一个带钱的QV版本,但他的应用背景(确定估值的公共调查)在其他方面与Quarfoot等人测试的应用非常接近,这表明Masur的应用是可行的。此外,就像我们在这一背景下考虑的其他应用一样,我们怀疑Masur的应用不会引起Laurence、Sher和Ober所强调的那种严重关切。因为在BCA中已经使用了美元估值,应用QV来如实获取该信息似乎不会引起道德问题,即把金钱的影响范围扩大到其适当的领域之外。

6. 结论和展望

对于QV在促进公共利益方面的实际承诺,所有这些给我们留下了什么?本卷的文章从实践和规范两个方面提出了关于QV的探索性和挑战性问题。然而,由于QV的简单性和灵活性,似乎有许多领域是所有作者都同意的,因此它可以在短期内以低风险的方式应用于所有这些方面,并期望至少有一些明显的收益。其中最主要的是调查研究(在公共政策和产品设计领域)和条件估值调查。一个令人惊讶的共识也出现了,那就是在更广泛的选举中应用mQV,在公司治理和其他已经使用货币的领域中应用传统的QV是可取的。这表明了一系列丰富而有前途的实验途径,我们希望从中了解到QV的潜在好处以及如何克服这里提出的挑战。

然而,在QV发挥其潜力之前,研究者和实践者都必须解决许多问题。其中许多问题直接来自于对本卷的贡献所提出的挑战。

首先,尽管在许多应用中,QV显然是最实用的版本,但人们对mQV甚至对Masur所分析的QV背景知之甚少,在这种背景下,它被反复应用于对价格可能随时间变化的公共物品的估值设定越来越窄的界限。同样,Posner和Stephanopoulos只是简单地讨论了QV的一个自然应用,即在有多个相互排斥的候选人的情况下,或者在必须从一个较大的选项集中选出几个候选人的情况下。虽然我们在Posner和Weyl(2015)中提出了一个潜在的规则,但关于这个规则或QV在这种情况下的任何其他变体都没有被证明,尽管Weyl现在正在与Nicole Immorlica和Katrina Liggett进行这种分析。

第二,目前对QV的分析没有考虑到个人拥有不同专业知识和信息的部分共同利益,奥伯正确地强调了这一问题的核心重要性。所涉及的博弈论问题非常微妙,但我们希望研究人员将来能够对其进行分析。

第三,虽然weDesign清楚地揭示了李克特所隐藏的一些信息,但令我们惊讶的是,李克特所揭示的信息与weDesign所揭示的信息是如此接近,至少在温和派中是如此。这表明,现在存在着能够以某种保真度表达偏好强度的机制,而且它们可能已经对集体决策产生了一些重要影响。对我们的政治和社会体系在多大程度上有效地纳入了偏好强度进行进一步的实证调查,并确定使用QV进一步改进的范围,对于确定QV在哪些领域有重要贡献至关重要。

最后,也是最重要的是,本卷的作者们提出了一系列丰富的问题,涉及QV的社会学意义、围绕它建立的政治组织以及它对集体决策文化的影响。在我们看来,这些问题是围绕该机制的最具挑战性、不确定性和可能最具后果性的问题。我们不知道有什么简单的方法可以解决这些问题,除非进行大规模的实验(或者运用艺术想象力进行思想实验)。我们希望,如果QV的初步应用继续成功,社会研究者和社会活动家将参与这些问题,并帮助建立一套围绕QV的社会制度,以及对QV的社会批评,确保它最有效地服务于公共利益。如果是这样的话,这些思想家和活动家将在本卷中找到丰富的问题供考虑。

参考文献

Arrow, K. (1951). Social choice and individual values. New York: Wiley.

Attiyeh, G., Franciosi, R., & Isaac, R. M. (2000). Experiments with the pivot process for providing public goods. Public Choice, 102(1–2), 95–114.

Bowen, H. R. (1943). The interpretation of voting in the allocation of economic resources. The Quarterly Journal of Economics, 58(1), 27–48.

Budish, E. (2011). The combinatorial assignment problem: Approximate competitive equilibrium from equal incomes. Journal of Political Economy, 119(6), 1061–1103.

Ca′rdenas,??J.??C.,??Mantilla, ?C.,??& ?Za′rate, ?R.??D.??(2014).??Purchasing??votes??without??cash:??Implementing quadratic voting outside the lab. http://www.aeaweb.org/aea/2015conference/program/retrieve.?php?pdfid=719.

Clarke, E. H. (1971). Multipart pricing of public goods. Public Choice, 11(1), 17–33.

Duverger, M. (1959). Political parties: Their organization and activity in the modern state trans B. and R. North. London: Methuen.

Feddersen, T., & Pesendorfer, W. (1996). The swing voter’s curse. The American Economic Review, 86(3), 408–424.

Feddersen, T., & Pesendorfer, W. (1997). Voting behavior and information aggregation in elections with private information. Econometrica, 65(5), 1029–1058.

Feddersen, T., & Pesendorfer, W. (1998). Convicting the innocent: The inferiority of unanimous jury verdicts under strategic voting. American Political Science Review, 92(1), 23–35.

Goeree, J. K., & Zhang, J. (Forthcoming). One man, one bid. Games and Economic Behavior. doi:10.1016/j.?geb.2016.10.003.

Groves, T. (1973). Incentives in teams. Econometrica, 41(4), 617–631.

Groves, T., & Ledyard, J. (1977a). Optimal allocation of public goods: A solution to the free rider problem.Econometrica, 45(4), 783–810.

Groves, T., & Ledyard, J. (1977b). Some limitations of demand-revealing processes. Public Choice, 29(2S), 107–124.

Hamilton, D. L. (1968). Personality attributes associated with extreme response style. Psychological Bul- letin, 69(3), 192–203.

Hausman, J. (2012). Contingent valuation: From dubious to hopeless. The Journal of Economic Perspec- tives, 26(4), 43–56.

Hirschman, A. O. (1982). Shifting involvements: Private interests and public action. Oxford: Martin Robertson.

Hylland, A., & Zeckhauser, R. (1980). A mechanism for selecting public goods when preferences must be elicited,Kennedy School of Government Discussion Paper D, 70.

Laine, C. R. (1977). Strategy in point voting: A note. The Quarterly Journal of Economics, 91(3), 505–507. Lalley, Steven P., & Weyl, E. Glen (2016). Quadratic voting. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2003531.

McLennan, A. (1998). Consequences of the Condorcet Jury Theorem for beneficial information aggregation by rational?agents. American Political Science Review, 92(2), 413–418.

Mouffe, C. (1999). Deliberative democracy or agonistic pluralism? Social Research, 66(3), 745–758. Mueller, D. C. (1973). Constitutional democracy and social welfare. The Quarterly Journal of Economics,87(1), 60–80.

Mueller, D. C. (1977). Strategy in point voting: Comment. The Quarterly Journal of Economics, 91(3), 509. Ober, J. (2013). Democracy’s wisdom: An Aristotelian middle way for collective judgment.?American?Political Science Review, 107(1), 104–122.

Petit, P. (2012). Analytical philosophy. In R. Goodin, P. Pettit, & T. Pogge (Eds.), A companion to contemporary political philosophy (pp. 5–35). Oxford: Blackwell.

Posner, E., & Weyl, E. G. (2014). Quadratic voting as efficient corporate governance. University of Chicago Law Review,?81(1), 251–272.

Posner, E., & Weyl, E. G. (2015). Voting squared: Quadratic voting in democratic politics. Vanderbilt Law Review, 68(2), 441–499.

Roberts, D. J. & Postelwaite, A. (1976). The incentives for price-taking behavior in large exchange economies. Econome?rica, 44(1):115–127

Roth, A. E. (2008). What have we learned from market design? Economic Journal, 118(527), 285–310. Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. Review of Economics and Statistics, 36(4),387–389.

Tideman, T. N., & Tullock, G. (1976). A new and superior process for making social choices. Journal of Political Economy, 84(6), 1145–1159.

Tuck, R. (2012). History. In R. Goodin, P. Pettit, & T. Pogge (Eds.), A companion to contemporary political philosophy (pp. 69–87). Oxford: Blackwell.

Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. The Journal of Finance, 16(1), 8–37.

Weyl, E. G. (2012). Quadratic vote buying. http://goo.gl/8YEO73.

Willig, R. (1976). Consumer’s surplus without apology. American Economic Review, 66(4), 589–597.

DAOrayaki DAO研究奖金池:

资助地址: 0xCd7da526f5C943126fa9E6f63b7774fA89E88d71

投票进展:DAO Committee?3/7 通过

赏金总量:180 USDC

研究种类:DAO,?Quadratic voting, Public Goods, Survey

原文作者: Eric A. Posner & E. Glen Weyl

贡献者:?Demo, DAOctor @DAOrayaki

原文: Quadratic voting and the public good: introduction